|

|

圣诞与静默

在此圣诞季节,即使在佛道教国家或是无神论国家中, 人们也都能轻易的听到四处传来的圣诞颂歌 (Christmas carols)。 最知名的圣诞诗歌要算是「平安夜」了。 「平安夜」这首圣歌的原文是德文的「 Stille Nacht」,英文翻译是「 Silent Night」, 所以比较好的中文翻译可能是「寂静夜」。

基督并非以荣耀之尊降世,而是谦卑的诞生在马槽, 祂的降生是「寂静」的,而非喧哗热闹的。 (路加福音中天使的赞美是在伯利恒的旷野,并非在马槽。) (认为牧羊人或东方博士见到耶稣时,会在那里大声唱诗敬拜是现代信徒的奇想!!) 现代人的圣诞大餐及圣诞party是与原初圣诞的「谦卑和寂静之本质」格格不入的。

相同的,基督为我们受难在十字架上时也是「沉默」的。 如圣经《以赛亚书》所说: 「我们都如羊走迷;各人偏行己路;耶和华使我们众人的罪孽都归在祂身上。 祂被欺压,在受苦的时候却不开口; 祂像羊羔被牵到宰杀之地,又像羊在剪毛的人手下无声,祂也是这样不开口。」

基督乃是在「静默」当中,降世为人、并完成救赎世人的圣工。 或许我们也当在静默中,来记念祂的降生与受难。 或许在静默中,我们才能使得平安夜被「分别为圣」; 也才能使不安的心灵进入「神(圣)的宁静」之中。 来到恩典之神的面前,除了感恩,其它都是赘语。静默可能是最好的表达。

《诗篇》描述: 诸天在述说神的荣耀,穹苍在传扬神的作为时,乃是「无言无语,也无声音可听。」 但它们却是将神的荣耀「传遍全地,传到地极」。 人的言语有时反而弱化或遮掩了神的荣耀。

上帝耶和华这个名字,在早期希伯来原文圣经抄本中是「 YHWH」, 这个字是一个没有母音、而仅仅是由四个子音所组成的字。 也就是说:早期的圣经读者在读到上帝之名时,根本念不出声音来; 只能在「静默」当中,「读」过上帝之名。

现代学者推测:早期的经士只抄写上「 YHWH」的用意, 是要让人在上帝之前,恭敬谦卑。 上帝之名不是可以让人随便叫唤。 当上帝之名无法被言语读出时, 人们在读到上帝之名时,就必须「静默」, 像似「有口难言」,也像似婴孩般的「牙牙学语」。

后来近代的圣经学者,考虑在讨论及朗读上的方便, 所以在四个子音字母间加入了(or恢复了)两个母音, 而成为现代大家所熟悉的「耶和华 (YaHWeH) 」上帝之名。 (不过很多翻译版本仍然延用以「神」或「主」,代替「耶和华」上帝之名) 这个「加添」的用意原本也无可厚非, 但若是现代读者遗忘了这个「静默」的传统, 那么我们所获得的,必定比所失去的多的更多。

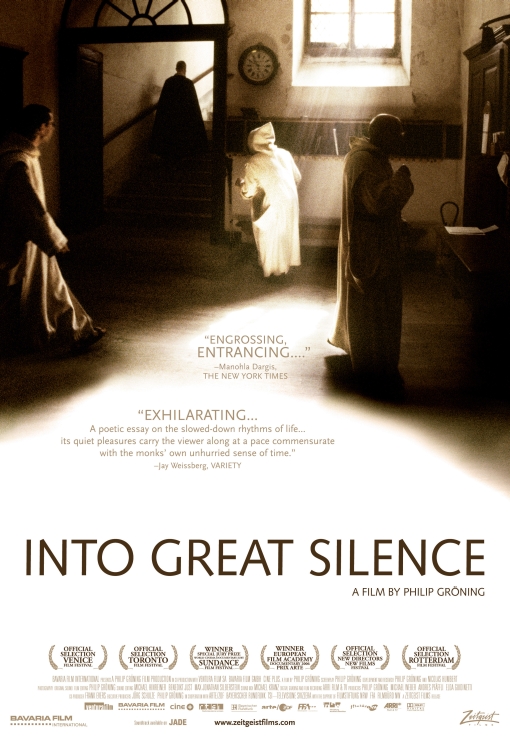

去年幸运的看到了一个珍贵的纪录片「 Into Great Silence」(请见下方附图) , 纪录一所在法国深山之中修道院修士们的生活。 很多人会以为修道院就是一处充满着唱诗颂赞的声音, 然而在这间修道院中 (就像是大多数的修道院那样), 修士们大多的时间都是处于「静默不语」的状态。 即使在群体聚会时,当朗读完特定经文之后,大家也是坐在一起「静默」。 「静默」就是他们的祷告及颂赞,是他们的信仰生活之核心。

这些修士们的生命提醒了我: 在静默中,我们才真正的邀请上帝对我们说话, 在静默中,才能让圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告; 在静默中,没有辩解、忧愁或欲望的陈述; 在静默中,乃是完全聆听、顺服、信任、交托与仰望。

对许多基督徒而言,唯有当他们在「独处」、当他们在「静默」时, 上帝才开始真正的介入到他们的生命之中,成为他们生命的主。

在这圣诞季节, 我们应当「静默」,因为上帝要说话。 让我们走入「静默」的圣殿,进入「神(圣)的宁静」, 在那里,我们将经历上帝所赐的真平安与「寂静夜」。

愿主耶稣的恩惠与您同在!!

2010年圣诞节前夕

|

by 魏连嶽

|